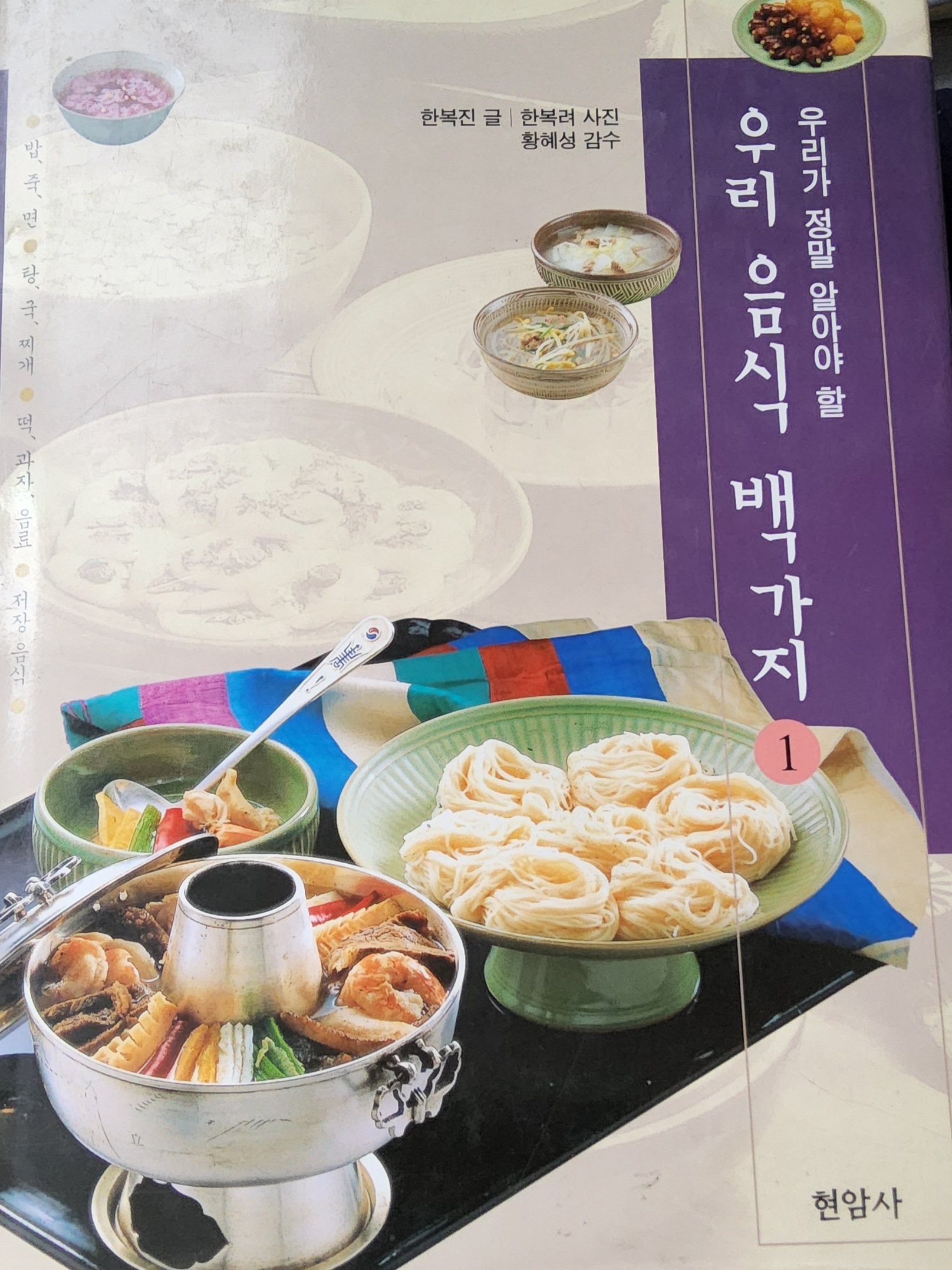

[00031] 우리가 알아야할 우리 음식, 저장식품, 김장김치, 통배추 20통 김치 레시피

배추통김치는 언제부터 먹기 시작했을까요? 김치는 인류가 농경을 시작하여 곡물을 주식으로 삼은 소부터 만 늘어 먹기 시작하였다. 곡물의 구성원 전분이 대부분이어서 에너지 원은 되지만 이것만으로. 부족해 비타민이나 무기질이 풍부한 채소를 함께 섭취해야 한다.

채소는 곡물과 달리 저장하기 어렵다. 말려서 보관할 수는 있지만 본래의 맛이 없어지고 영양소가 손실되기도. 그래서 채소를 조금 소금에 절이거나 장, 초, 향신료 등과 섞어 두어 새로운 맛과. 향이 생기게 하는 저장법을 개발했는데 이것이 김치류이다.

김치가 처음 나오는 문헌은 약 3000년 전 중국의 [시경]이다. "밭두둑에 외가 열렸다. 외를 깎아 '저'를 담자. 이것을 조상에 바쳐 '수'를 누리고 하늘에 복을 받자"라고 하였는데 '저'가 바로 김치류를 말한다. 실제로 어떻게 만들었는지 알 수 없으나. 한 말의 [석명]이라는 사전에 '저'는 '조' (막힐 조)이므로 채소를 소금에 절여 숙성시키면 유산이 생기는데 이것이 소금과 더불어 채소가 짓무르는 것을 막아준다고 하였다. 그 이전의 옥편 "설문해자"(기원후 100년 전)에서는 '초'에 절인 '외'가 바로 '저'라 하였으니 김치류는 현제의 피클 (Pickles)처럼 초에 절이는 방법과 소금에 절여 유산 발효시키는 저장법 두 가지가 있었던 셈이다. 중국의 문헌은 김치류를 한결같이 '저'라 하였으나 우리는 '지'라고도 하였다. 고려 시대 이규보의 문집인 [동국이상국집]에는 외, 가지, 순무, 파, 아욱, 박의 여섯 가지 채소에 대해 읊은 [가포육영]이라는 시가 있는데 그중에 순무로 장아찌를 담근 것과 소금 절임에 대한 내용이 나온다

.

고려시대 김치류에는 지금과 달리 고춧가루나 젓갈, 육류를 쓰지 않았다. 소금을 뿌린 채소에 천초나 마늘, 생강등의 향신료만 섞어서 재워두면 채소에 잇는 수분이 빠져나와 채소 자체가 소금물에 가라앉는 침지 상태가 된다. 이를 보고 침채라는 특이한 이름이 붙게 되었다.

조선 중종 때 [백온방]에 "싄 무 딤채국을 집사람이 다 먹어라"는 말이 나오는 것으로 보아'저'를 우리말로 '딤채'라고 했음을 알 수 있다.

국어학자 김갑수는 김치의 어원에 대해, '침채'가 '김치'가 되고 이것이 '딤채'로 변하고 구개음화하여 '김채', 다시 '김치'가 되었다는 것이다.

김장은 반 식량이다

우리나라에서는 아무리 호화스러운 잔치 음식에도 김치 없는 음식상이란 있을 수 없고, 빈부귀천을 막론하고 밥에는 꼭 김치가 따른다. 조선조의 [농가월령가](1816년) '10 월조'에 "무 배추 캐어 들여 김장하오리다. 앞냇물에 정히 씻어 함담을 맞게 하소 고추, 마늘, 생강, 파에 젓국지 장아찌라. 독 곁에 중 두리요. 바탱이 항아리요. 양지에 가가 짓고 짚에싸 깊이 묻고..." 하였으니 겨우내 식량으로 김장을 담그는 일이 가사 중 큰 행사였다. 요즘은 김치를 사 먹는 사람들이 많아졌다. 하지만 예전부터 우리 조상들은 김치와 장을 얻어먹는 것을 부끄러운 일로 여겼다.

[조선무쌍신식 요리제법]에서는 다음과 같이 적고 있다

"우리나라 사람은 밥에 김치가 없으면 못 견디니, 만반 진수가 있어도 김치가 없으면 음식모양이 못 될 뿐 아니라 입에도 버릇이 되어 안 먹고는 안 되니 어찌 소중하지 않은가. 봄과 여름과 가을은 춥지 않으므로 조금씩 담가 먹어도 무방하나 겨울은 불가불 한꺼번에 담가 대여섯 달을 먹는다. 따라서 "진장"아라하는 말을 긴할 때 먹는 것이므로 보배로 감춘다는 말이다. 또 이 진장 대하지 못하면 대여섯 달 찬수에 욕을 볼 뿐이고 다른 반찬을 해 먹으면 도리어 좋지 않다. 오죽하면 진장을 하지 못 하겠는가마는 , 원래 없는 사람은 미리 요량을 못 해 그런 일 도 있다. 또 남에게 청하는 것 중에 장이나 김치를 얻어먹는 것이 아주 부끄러운 일이다"

김치는 소금에 절여서 저장하는 동안 발효되어 유산균이 생겨서 독특한 신맛이 나며 고추의 매운맛과 잘 어우러져 식욕을 돋우고 소화작용을 돕는다. 특히 고추는 비타민C가 풍부하고 유산균이 있어 건강에도 좋다. 보통 봄, 여름, 가을에는 제철에 나는 열무, 풋배추, 오이, 부추. " 등의 채소로 김치를 담근다. "김장은 반 식량"이라는 말이 있듯 추운 겨울 내내 먹을 김치는 11월 말쯤 저장용으로 한꺼번에 많이 담근다. 김치는 무와 배추가 주재료이지만 여러 푸성귀나 고추, 파, 마늘, 생강, 등의 향신 채소와 젓갈이 들어간다. 지금은 흔히 먹는 배추통김치는 속이 찬 배추가 생산되기 시작한 1800년대 말부터 담근 것으로 보인다. 일제강점기에는 당시 중국인들이 서대문 밖 아현동과 신촌 일대에 채소를 가꾸어 천평 광주리에 담아 메고 다니며 속이 꽉 들어차고 싼 배추를 팔았는데 중국인들이 키워 판다고 하여 "호배추"라고 불렀다. 서울근교에서 나는 좋은 배추로는 훈련원(을지로 6가)과 연동 9 연지동, 연건동) 배추였는데 거의 대갓집으로 공급했다고 한다. 그 외 녹번동, 제기동, 마장동의 배추도 광복 전에는 이름 나 있었으나 집들이 들어선 후에는 경기도 양주군이나 파주, 광주의 배추가 서울로 들어왔다. 이곳에 김장거리는 손수레, 우마차 또는 지게로 날라 와 먹었고 남대문, 동대문의 큰 시장과 낙원동, 공평동, 통인동 따위에 손꼽을 정도의 임시 김장 시장이 있었다. 충청도나, 전라도에서 김장거리를 열차로 수송한 것은 광복 이후의 일이라 한다. 배추통김치

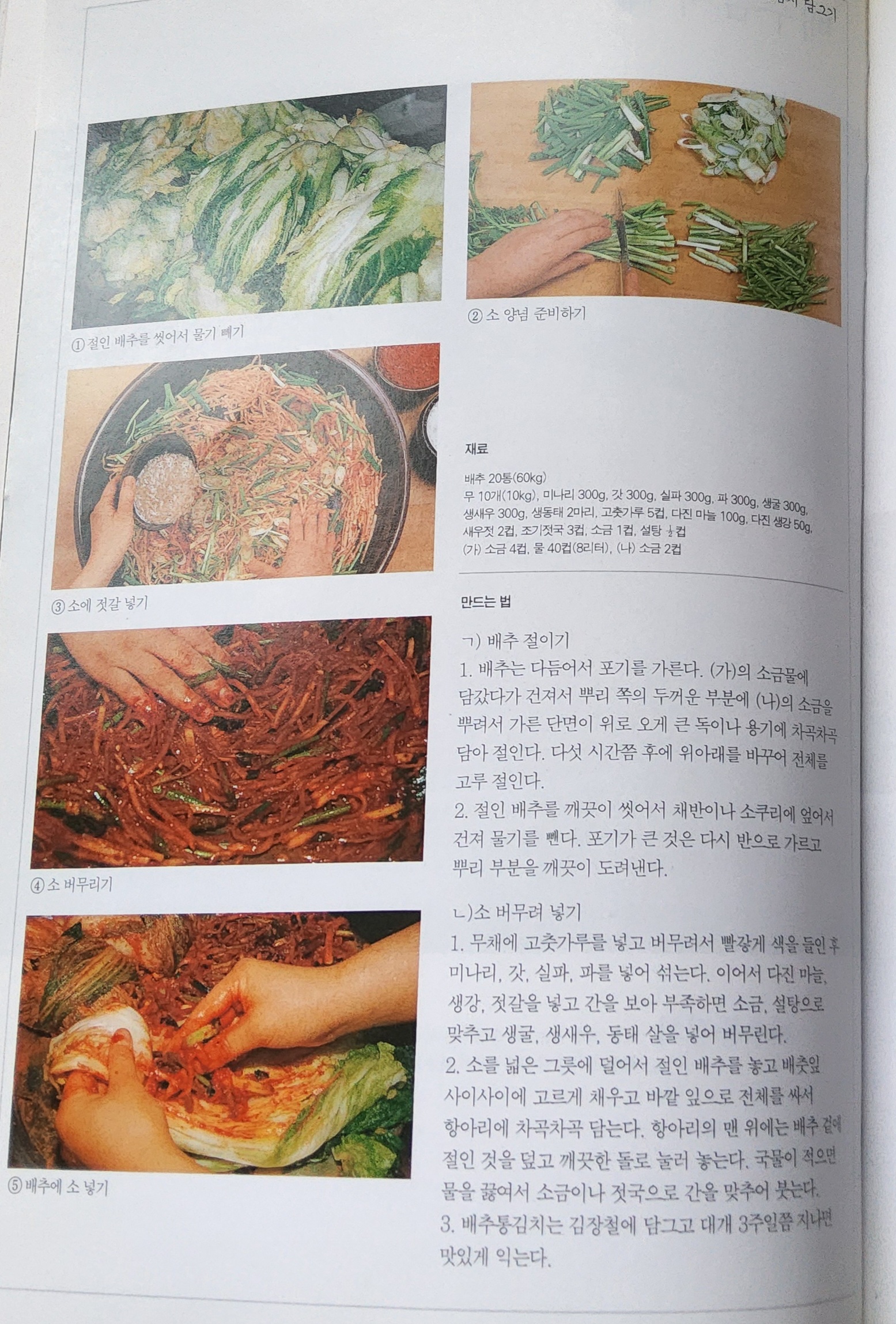

🥬통배추 김장김치 재료와 담그기🥬

배추 20통 (60kg), 무 10개 (10kg), 미나리 300g , 갓 300g, 실파 300g, 대파 300g , 생굴 300g, 생새우 300g , 생동태 2마리, 고춧가루 5컵, 다짐마늘 100g, 다진 생강 50g, 새우젓 2컵, 조기젓국 3컵, 소금 1컵, 설탕 2/1컵

(가) 소금 4컵 물 40컵 (8 liter), ( 나 ) 소금 2 컵

만드는 법

ㄱ) 배추 절이기

1, 배추는 다듬어 포기를 가른다 (가)의 소금물에 담갔다가 건져서 뿌리 쪽의 두꺼운 부분에 (나)의 소금을 뿌려서 가른 단면이 위로 오게 큰 독이나 용기에 차곡차곡 담아 절인다. 다섯 시간쯤 후에 위아래를 바꾸어 전체를 고루 절인다

2, 절인 배추를 깨끗이 씻어서 채반이나 소쿠리에 엎어서 물기를 뺀다. 포기가 큰 것은 다시 반으로 가르고 뿌리 부분을 깨끗이 도려낸다.

ㄴ) 소 버무려 넣기

1, 무채에 고춧가루를 넣고 버무려서 빨갛게 색을 들인 후 미나리, 실파, 갓, 파를 넣어 섞는다. 이어 다진 마늘, 생강, 젓갈을 넣고 간을 보아 부족하면 소금, 설탕으로 맞추고 생새우, 생굴, 동태살을 넣어 버무린다

2, 소를 넓은 그릇에 덜어서 절인 배추를 놓고 배춧잎사이사이에 소를 고르게 채우고 바깥잎으로 전체를 싸서 항아리에 차곡차곡 담는다. 항아리의 맨 위에는 배추겉잎을 절인 것을 덮고 깨끗한 돌로 눌러 놓는다. 국물이 적으면 물을 끓여서 소금이나 젓국으로 간을 맞추어 붓는다.

3, 배추통김치는 김장철에 담그고 대게 3주일쯤 지나면 맛있게 익는다

정리해 보기

배추통김치= 배추포기김치

미나리 갓 실파는 3~4cm 길이로 자른다

무채는 너무 굵게 썰거나 가늘게 썰지 않는다 0.2~0.3cm 굵기가 적당하다

대파는 어슷하게 가늘게 썬다

출처 : 우리 음식 백가지 서적 376 페이지에서 사진을

429~432 페이지 본문을 옮겨 우리 식탁에 오르는 김치의 변천사를 알아보았다